Le

jardin de l'Hôtel de Ville, depuis sa création dans

les années 1730 a généralement pris le nom

de la grande bâtisse qui lui fait face. En conséquence,

il fut appelé jardin de l'Archevêché, à

l'époque où l'Archevêque de Bourges logeait

à quelques pas de sa Cathédrale.

Le

jardin de l'Hôtel de Ville, depuis sa création dans

les années 1730 a généralement pris le nom

de la grande bâtisse qui lui fait face. En conséquence,

il fut appelé jardin de l'Archevêché, à

l'époque où l'Archevêque de Bourges logeait

à quelques pas de sa Cathédrale.

Une histoire lointaine :

En mai 1676, l'archevêque de Bourges,

Michel Poncet, qui va mourir l'année suivante va obtenir

la possibilité de clôturer les abords de son palais.

Son successeur, Phélypeaux de La

Vrillère désir agrandir son palais et créer

un jardin.

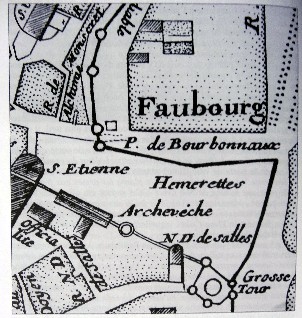

A l'origine, ce petit jardin était

à l'intérieur de la ville médiévale,

en limite des remparts. Il fut effectivement agrandi par Monseigneur

Phélypeaux de la Vrillère, en comblant les fossés

situés au Nord, et à renfermer dans des murs "

le fossé et la contre-escarpe qui joignait l'extrémité

sud de Notre-Dame-de-Salles à la porte Bourbonnoux"

Mais il s'agissait d'une zone avec des

fortifications et cela dépendait du domaine royal, d'où

la demande qui sera faite à Louis XIV le 12 août

1681 qui donne son accord avec pour condition, la construction

d'un mur de 14 pieds de haut au-dessus du rez-de-chaussée

et de 8 pieds d'épaisseur dans son fondement , avec en

plus un espace pour un petit parapet afin de permettre le passage

des rondes en temps de guerre ... On pensait à tout !

En 1686, il va clôturer dans on enclos,

les ormes qui avaient été plantés par le

maire M. Hémeré et 1654, le rue dite des Hémerettes

provient du nom de ce maire.

Finalement, ce terrain est donné

par la ville pour laisser "Monseigneur en jouir lui et ses

successeurs, pleinement et perpétuellement".

Le mur est alors réalisé

en pierre de La Celle, la hauteur est de 16 à 18 pieds.

C'est Mgr de La Rochefoucault en 1729 qui

va après quelques temps à Bourges faire aménager

cet espace en jardin.

Le jardin de Le Notre ?

La légende veut que dans son dessin

actuel le jardin soit signé par le grand paysagiste Le

Nôtre.

Il s'agit d'une hypothèse peu plausible puisque Le Notre,

à qui l'on doit les parterres de Vaux le Vicomte et ceux

de Versailles est mort en 1700, et le jardin berruyer dans sa

structure actuelle ne fut terminé que 30 ans plus tard.

Pourtant, le classicisme du jardin est sans aucun doute l'oeuvre

d'un des élèves de Le Notre, avec ses parterres

carrés et alignés.

Au début de l'année 1731,

le jardin est encore planté de 200 ormes et marronniers

d'Indes, et il faut les abattre ! Puis les vendre. Et il faut

l'autorisation du Maître des Eaux-et-Forêts, qu'il

obtient le 28 janvier 1731.

C'est ensuite le devis et la description

des travaux à faire, c'est à dire la construction

d'un massif de maçonnerie pour poser les marches d'une

terrasse, pour faire une orangerie. Celle-ci sera construite

près de la cour de l'Officialité, entre le rempart

et le mur du cimetière des chapelains.

Le terrain est inégal et il faut

niveler le tout puis remplacer les mauvaises terres qui seront

remplacées par des bonnes "prises sur le revers des

fossés de la ville, à côté de la Porte

Bourbonnoux".

Les détails sont donnés comme

la terrasse donnera sur le jardin par quatre marches.

En 1741, l'hiver est rigoureux, le cardinal

de La Rochefoucault met en oeuvre un atelier de charité

pour employer les pauvres et les chômeurs. Il fait niveler

les terres entassées en dehors de la porte Bourbonnoux

et crée une place qui sera plantée d'arbres qui

sera la Place-Misère.

Plus tard l'évêque Torné

veut vendre une partie du palais qu'il juge trop grand !

C'est en 1793 que le palais épiscopal

devient la propriété du département et le

jardin est alors une promenade publique. L'entretien du jardin

se fait par ... la ville. Et comme il y a du vandalisme le préfet

en 1800, Legendre de Luçay décide que le jardin

étant propriété communale, ce qui était

faux, son entretien sera bien à faire par la ville.

Il faut dire que des arbres sont abattus,

des parterres endommagés, et des animaux erraient dans

le jardin, comme des ... chèvres !

Le résultat, c'est la nomination

d'un gardien.

On notera aussi la présence de deux

statues Bacchus et Flore au centre de chacun des deux grands

massifs. Ces sculpture dont on ne sait pas grand chose seront

vendues aux enchères en 1813.

Ces deux statues étaient pour l'archevêque

incompatibles avec son logement car elles manquaient de décence...

Ce devaient être des nus ? Et il s'agissait de divinités

païennes.

En 1821, les bâtiments de l'Officialité

sont démolis ce qui permet un accès direct depuis

le parvis sud de la cathédrale jusque dans le jardin.

Mais comme le jardin est de plus en plus

fréquenté par des ouvriers, des soldats "et

toute sorte de personnes de passage qui peuvent tout voir à

l'intérieur du palais", il est décidé

à cette date de mettre en place un grille de 5 pieds de

hauteur, en fer rond, scellés par une longue file de pierres

dures servant de socle.

En 1823, on construit un logement pour

le portier et il place en ce lieu ses outils et les brouettes.

Il s'agissait de la seule entrée.

Les enfants de moins de 12 ans sont exclus si ils ne sont pas

accompagnés de leurs parents.

On notera qu'en 1828, un puits artésien

est foré et cela va durer 5 ans ... sans succès

semble-t-il.

Une porte supplémentaire est construite

rue des Hémerettes, la grille venant de la Porte Saint-Michel,

c'est la seule porte qui s'ouvre "hors de la ville".

Au pied de la Cathédrale Saint Etienne, le Jardin de l'Hôtel

de Ville, d'une superficie de 3 hectares, est magnifiquement

fleuri en toute saison. Il comprend une partie dite " à

la française ", et l'autre, avec de grands arbres

et un kiosque à musique est dite " à l'anglaise

".

Ce jardin comporte peu de statues. On remarque

l'Obélisque, au fond, proche des grilles monumentales

récupérées de la Porte d'Auron. Cet Obélisque,

dédié à la mémoire du duc de Béthune-Charost

est sans valeur artistique, à sa vue Stendhal écrira

: " J'y ai trouvé un monument élevé

à un grand citoyen qui a perfectionné le mouton".

Stendhal, dans son ouvrage des "Mémoires d'un Touriste"

racontera ses flâneries dans ce jardin lorsqu'il vint en

Berry en 1837. Il écrira encore :

"Ce jardin a des bancs forts

commodes, à dossier comme ceux de Londres, ce qui a commencé

à me donner un grand respect pour le Maire de la ville.

A l'aide d'un de ces bancs, j'ai lu presque tout le Roméo

de Shakespeare".

Outre le souvenir de Stendhal, le jardin de l'Hôtel de

Ville comporte les bustes de deux Berruyers, Bourdaloue et Sigaud

de Laffond. Ce sont deux bronzes magnifiques signés de

Jules Dumoutet, le premier rend hommage au prédicateur

inventeur du vase de nuit qui porte son nom... Le second personnage

est injustement peu connu, il est l'auteur de traités

sur " l'art de l'accouchement ", les femmes lui doivent

beaucoup.

Les fleurs et leur agencement donnent une

vue féerique de la cathédrale Saint Etienne, et

le passant ne peut manquer d'admirer les 4 vases de Cugnot, appelés

" les quatre saisons ". Ces oeuvres datent de 1880,

elles avaient été fabriquées par la Maison

Christofle ils sont en bronze galvanique, alors que les magnifiques

angelots, au dessus de la coupole sont eux en bronze véritable.

Ils ont été rénovés ces dernières

années.